Retrouvez vos questions, contributions et cahiers d’acteur

Les contributions de la concertation continue

Les contributions déposées en ligne

Contribution n°2 de Dominique C.

Bonsoir,

Permettez-moi une question :

Quel sont les montants de subventions prévus dans le cadre du Budget 2026, toujours en débat au parlement, pour le CCS en général et le projet Rhône décarbonation en particulier sachant qu’il y a maintenant trois grands projets en France, tous trois gros consommateurs de subventions : D’Artagnan à Dunkerque, Rhône décarbonation et GO CO2 en Loire Atlantique.

De façon générale pour que ces projets puissent être décidés par les industriels, il faudra un engagement de l’Etat ferme et pérenne sur du long terme (15 ans ?) ? A quel niveau de l’Etat ces contrats seront-ils signés avec les différents partenaires et quels types de contrats seront-ils envisagés ?

De plus, quelle garantie l’Etat est-il prêt à donner pour assurer la pérennité de ces contrats ?

Bien sincèrement

le 07/01/2026 par mail

| Réponse des maîtres d’ouvrage : Pour le budget 2026 des subventions françaises, il faut se référer aux informations publiques disponibles : Rhône décarbonation n’est pas maître de ces montants. Concernant les subventions françaises liées au budget 2025, donc l’appel d’offres « Grands Projets Industriels de Décarbonation » 2024, les lauréats n’ont pas encore été annoncés par l’ADEME. L’engagement de l’Etat se fait par l’intermédiaire de ces subventions. Mise à jour le 17 février 2026 : Le groupe Vicat est lauréat d’une subvention Grands Projets Industriels de Décarbonation (France 2030 – GPID) pour son projet VAIA (captage de CO2 et réduction du taux de clinker). Ce dispositif, opéré par l’ADEME, a pour objectif de soutenir sur 15 ans des projets de décarbonation de l’industrie de grande ampleur. Clos en mai 2025, la première édition de l’appel d’offres GPID a reçu 19 candidatures. À l’issue de la phase de sélection, 7 projets lauréats ont été sélectionnés. Le projet VAIA de Vicat, première composante de Rhône décarbonation, va ainsi bénéficier d’une aide publique pérenne, étalée sur 15 ans, pour un montant total de 331 millions d’euros.. |

Contribution n°1 de Dominique C.

Bonjour

Cemex qui est un autre cimentier bien connu est en train actuellement de tester la technologie de captage du CO2 Cryo Pur de l’école des Mines, pour vendre ce CO2 sur le marché valorisé à un prix positif car avec cette technologie, ce CO2 sera de qualité alimentaire. Ils ont donc opté pour la solution CCU (usage du CO2). Apres validation du démonstrateur en cours, ils comptent installer ce projet indusrtriel sur 18 de leurs cimenteries Deux questions :

i) pourquoi Vicat ne retient pas aussi la technologie de Cryo Pur et quelles avantages considèrent-ils pour retenir la technologie CryoCap de Air Liquide ?

ii) comment comprendre que Vicat puisse s’engager dans une stratégie aussi radicalement différente de celle de Cemex sachant que sans la vente de produits issus de la transformation du CO2, leur projet ne dépend que de subventions éternelles et d’un prix de CO2 négatif et totalement aléatoire sur le marché des permis d’émissions

Sincerement

le 29/01/2026

| Réponse des maîtres d’ouvrage Bonjour, Nous vous remercions pour votre contribution. Le projet doit permettre de capter un total de 1,2 million de tonnes d’émissions de CO2 inévitables par an sur le site de la cimenterie Montalieu-Vercieu, soit la totalité des émissions de CO2 inévitables du site, et de produire ainsi du ciment décarboné. Sur le procédé cryogénique : Le projet prévoit de réaliser le captage du CO2 par un procédé cryogénie. Cette technologie, totalement électrifiée et ne nécessitant pas de produit chimique pour son fonctionnement principal, arrive à maturité à l’échelle industrielle pour d’autres usages. Son impact carbone est directement lié à l’empreinte carbone de l’électricité consommée et est donc relativement bas (ordre de grandeur de 1%). Le captage du CO2 par cryogénie repose sur un procédé physique qui sépare le CO2 des gaz résiduels en abaissant leur température jusqu’à la condensation ou la solidification du CO2. Plusieurs procédés de cryogénie sont proposés sur le marché et Vicat n’a pas encore arrêté la technologie la plus à même de s’intégrer dans la cimenterie. Sur le modèle économique du projet et la valorisation du CO2 : Pour réduire ses émissions de -50 % à 2030, la feuille de route de décarbonation de l’industrie cimentière envisage de capter 2,4Mt de CO2 (non biogénique) dès 2030 et 5,8 Mt à horizon 2050. Le projet Rhône décarbonation s’inscrirait ainsi dans le déploiement d’une stratégie plus globale de CCS, mise en place par plusieurs cimentiers, au niveau français et européen. En effet, le projet Rhône décarbonation s’appuierai sur chaque pilier du CCUS. En plus du captage et du stockage, il prévoit la valorisation et l’utilisation d’une partie du CO2 capté en partenariat avec d’autres acteurs en lien avec Rhône CO2. Mais, dans l’état actuel de la réglementation, seul le CO2 biogénique pourra être valorisé à terme (2042), soit 20% du CO2 émis par la cimenterie. Par conséquent, en 2042, 80% du CO2 émis par la cimenterie ne pourra pas être valorisé. Il est donc essentiel de pouvoir assurer le stockage également, si nous voulons remplir nos objectifs climatiques. Rhône décarbonation constitue la première étape du projet Rhône CO2 (un projet plus large de chaîne globale de captage, stockage, et utilisation du CO2 (CCUS) le long de la vallée du Rhône), qui rassemble d’autres industriels et doit jouer un rôle clé dans le renforcement de l’accessibilité de la vallée du Rhône à des infrastructures industrialo-portuaires, permettant une décarbonation efficace et coordonnée de son tissu économique. En effet, les infrastructures de transport, de liquéfaction et de chargement de navires du CO2 mises en place dans le cadre du projet Rhône décarbonation seraient des infrastructures ouvertes aux tiers, permettant le raccordement ultérieur d’autres sites industriels du territoire. Ce réseau d’infrastructures est destiné au stockage géologique ainsi qu’à la valorisation du CO2. Pour rappel, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a permis de faire émerger le projet Rhône CO2, qui réunit des industriels émetteurs et utilisateurs du CO2 parmi lesquels figure Vicat. Au total, 15 sociétés éligibles se sont inscrites, démontrant ainsi le besoin des industriels de la zone et l’importance de la solution de décarbonation proposée. Parmi ces 15 sociétés, 5 émetteurs et 1 utilisateur de CO2 se sont engagés pour le développement d’une première phase du projet de réseau d’infrastructures et contribuent au financement des études de faisabilité. A ce stade, le prix de revient du CO2 capté ne peut être précisément connu. A ce jour, nos estimations du coût opérationnel (ou de fonctionnement) de l’ensemble de la chaine, capture, transport terrestre, liquéfaction, transport maritime et stockage permanent s’élèvent entre 150 et 250 euros la tonne, ce qui reste inférieur aux prévisions de prix du Quota SEQE. Pour les infrastructures de transport d’électricité, Vicat et RTE supporteraient respectivement 70% et 30% des coûts du raccordement. Pour RTE, ces 30% seraient financés par le tarif d’utilisation du réseau dit « TURPE ». Le prix de revient final dépendra de plusieurs paramètres : – Le coût final de l’installation de captage qui serait mise en place sur le site de Vicat est estimé à 700 millions d’euros (+/-50%) ; – La contractualisation des différents services de cette chaîne, opérés par des « infrastructeurs » (SPSE, Elengy, des sociétés de fret maritime spécialisées et les opérateurs de stockage géologique). Des discussions avancées sont en cours. Les tarifs seront arrêtés au moment de la finalisation des équilibres économiques de chacune de ces opérations (subventions, coût final des infrastructures…) ; – Les potentiels revenus identifiés, notamment la vente de ciment décarboné par l’application d’un premium vert sur le prix de vente ou la vente de CO2 en vue de sa valorisation par un tiers. |

Les contributions exprimées lors du webinaire du 29 janvier 2026

Contribution n°10 de Véronique, membre d’une association de défense environnementale

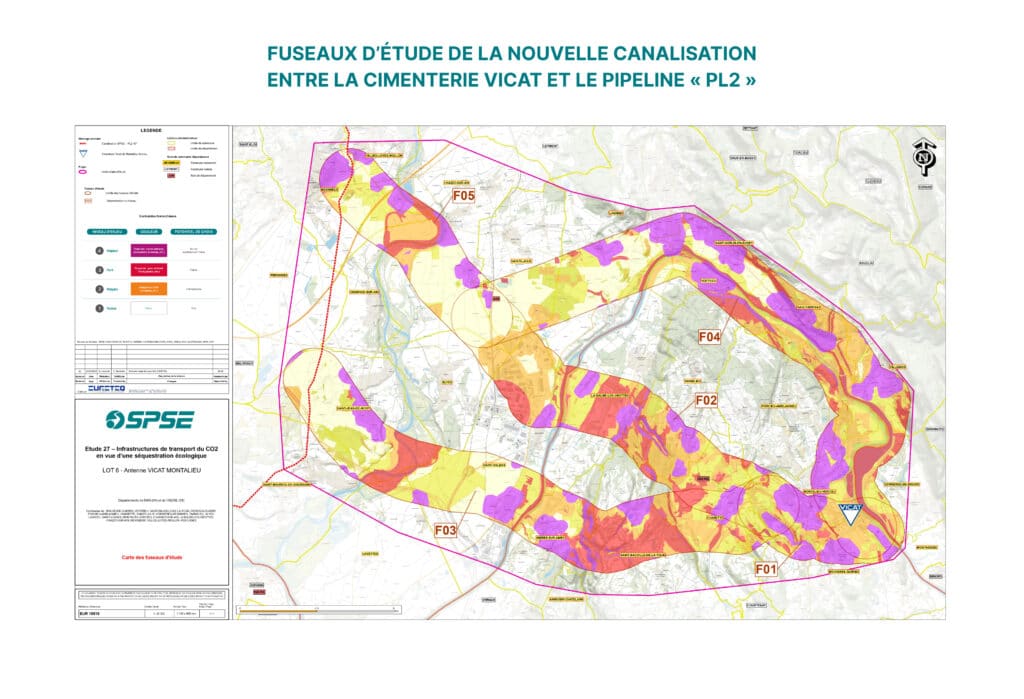

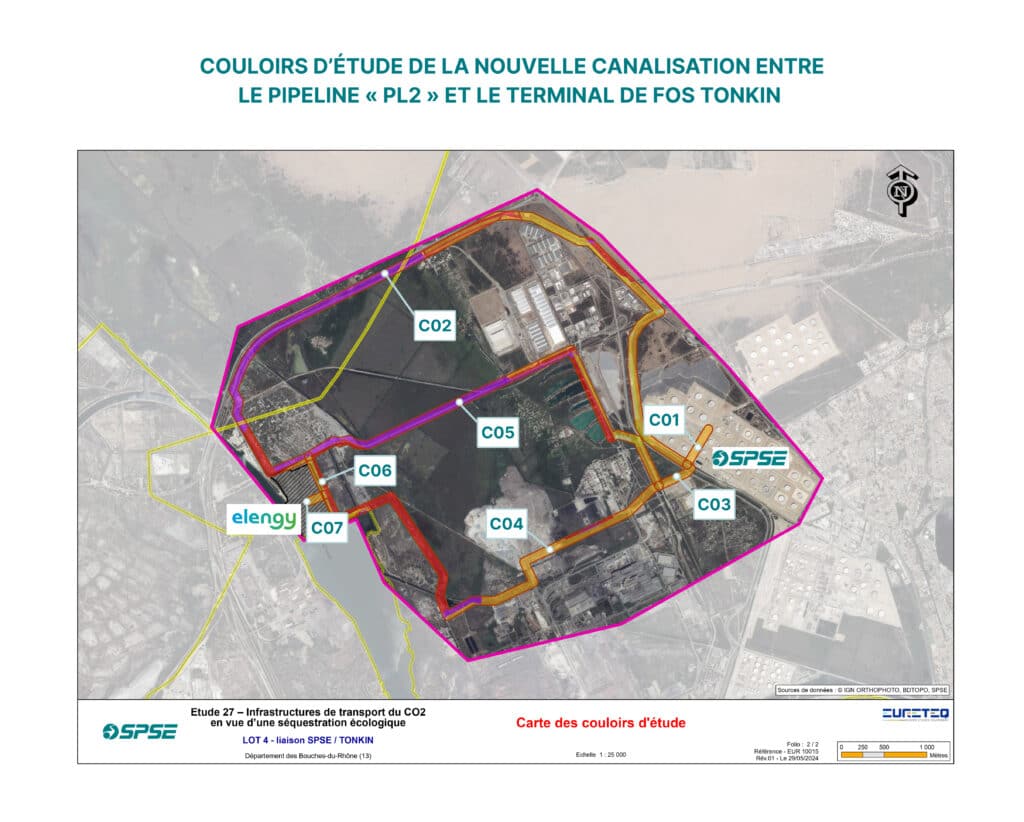

Ma question est de savoir quand on aura l’inventaire sur le couloir – centre et les compensations mais aussi la question d’autre couloir moins impactant. Est-ce que la concertation ne sera pas déjà terminée quand on aura les résultats de l’étude « 4 saisons » ?! Les enjeux humains sont les autres activités ? Il faut garder à l’esprit que la santé humaine dépend de la préservation de la nature.

| Réponse des maîtres d’ouvrage : Pour l’étude faune-flore sur le couloir 2 du volet Nord portée par SPSE, les résultats seront disponibles 12 mois après son lancement. Lors de l’atelier territorial dédié au tracé de moindre impact, il sera présenté et précisé pourquoi ce couloir a été privilégié par rapport aux 2 autres, notamment les enjeux urbains, techniques et environnementaux considérés. |

Contribution n°9 de Christophe W.

La question concerne les projets de SAF à partir du CO2 transporté par le pipeline SPSE. Dans le cas de base, ce CO2 est stocké et donc ne vient pas dans l’atmosphère. Le transformer en SAF conduira à le réémettre dans l’atmosphère. Même si c’est en remplacement de kérosène fossile le processus de fabrication émet du CO2. Le bilan global de la fabrication de SAF est donc négatif par rapport au scénario contrefactuel de stockage. Comment les promoteurs des projets SAF vont expliquer ce problème à la Commission Européenne. Il me semble que la réglementation RED interdit bien de produire du SAF s’il y a un scénario contrefactuel où les émissions de CO2 sont inférieures.

| Réponse des maîtres d’ouvrage : La production de carburants durables d’aviation est encadrée par la réglementation européenne (ReFuelEu Aviation). A partir de 2041, les porteurs de projet d’usine de production de carburants durables d’aviation pourront uniquement valoriser du CO2 biogénique, c’est-à-dire le carbone contenu dans la biomasse d’origine biologique ou issu de matières organiques. Cette restriction vise à ne pas remettre dans l’atmosphère du CO2 fossile. |

Contribution n°8 de Raphaël Q. – Association Lo Parvi

Pour SPSE, il faudra penser également à étudier les impacts cumulés des différents projets dans le secteur nord-Isère. Il faut voir avec la DREAL.

| Réponse des maîtres d’ouvrage : SPSE s’engage à prendre en compte les impacts cumulés conformément aux exigences réglementaires, et s’appuiera sur la DREAL pour définir la méthodologie adaptée. |

Contribution n°7 de Dominique C.

Oui, j’ai une question sur le raccordement électrique. Vous avez présenté le raccordement électrique avec donc des ajouts de lignes électriques sur quelques kilomètres, mais ma question, si le projet Hynovi de valorisation du CO2 de Vicat est ressuscité, il y aura de toute façon besoin d’un raccordement électrique pour la production de d’hydrogène ? Et est-ce que la puissance nécessaire sur cette ligne sera du même ordre ou est-ce qu’il faudrait une puissance différente ou supérieure ?

| Réponse des maîtres d’ouvrage : Le projet de raccordement électrique porté par RTE permettrait de répondre aux besoins ultérieurs. En effet, la ligne serait capable de répondre aux besoins de puissance de l’ensemble du site : VICAT et Hynovi compris. |

Contribution n°6 de Grégoire A. – FNE PACA

Si j’ai bien compris seulement 20% du CO2 biogénique capté par Vicat peut être utilisé. Les 2 projets de Fos qui vont produire du carburant d’aviation durable (SAF) ne pourront donc pas utiliser tout le CO2 Stocké à Tonkin ?

| Réponse des maîtres d’ouvrage : Conformément à la réglementation européenne, les projets d’usine de carburants durables type e-SAF pour l’aviation peuvent uniquement valoriser du CO2 biogénique à partir de 2041. Grâce au projet Rhône CO2, l’idée est de valoriser les 20% de CO2 biogénique émis par la cimenterie Vicat, tandis que les 80% restants devront être stockés de manière permanente dans un piège géologique offshore. En ce sens, les sociétés SPSE et Elengy ont lancé, en juin 2024, un appel au marché en vue du développement d’un réseau d’infrastructures reliant les sites industriels de la vallée du Rhône à un terminal de liquéfaction et chargement de navires à Fos-sur-Mer. Rappelons que la capacité de stockage prévue à Tonkin est temporaire, et doit permettre de liquéfier le CO2 arrivant en continue et de charger les navires de transport arrivant en discontinue. Cet appel au marché a permis de mettre en valeur une dynamique à entretenir, en réunissant des acteurs intéressés : des industriels émetteurs et utilisateurs du CO2 parmi lesquels figure Vicat. Au total, 15 sociétés éligibles se sont inscrites, démontrant ainsi le besoin des industriels de la zone et l’importance de la solution de décarbonations proposée. Parmi ces 15 sociétés, 6 sociétés se sont engagées auprès de SPSE et d’Elengy pour le développement d’une première phase de projet de production de carburants de synthèse : H4 Marseille Fos (ex-H2V Marseille Fos). Des discussions entre les industriels sont en cours. |

Contribution n°5 de Raphaël Q. – Association Lo Parvi

Il me semble pourtant qu’il y a quinze jours SPSE a lancé un appel d’offre aux bureaux d’études avec le fuseau F02 déjà sélectionné. Je voulais indiquer que SPSE a fortement induit auprès des acteurs le choix du tracé centre et qu’il n’avait consulté les BE que sur ce fuseau centre pour les études sur le patrimoine naturel. Donc il vaudrait mieux le dire clairement plutôt que de faire croire que le choix n’est pas encore arrêté

| Réponse des maîtres d’ouvrage : A ce stade des études et des échanges avec les acteurs territoriaux, le couloir 2 du volet territorial Nord apparaît comme celui ayant le moindre impact. Les études faune-flore vont permettre de mieux saisir les enjeux faune et flore sur ce couloir. Les ateliers territoriaux permettront d’échanger autour de ces enjeux et d’affiner le scénario le plus équilibré : tant que le processus d’enquête publique n’est pas lancé, le projet peut encore évoluer. Ces ateliers seront également l’opportunité d’échanger autour des critères de sélection ayant conduits SPSE à retenir le couloir 2 comme étant celui de moindre impact. |

Contribution n°4 d’Angélique S.

Pour SPSE : peut-on avoir les dates associées aux différentes étapes présentées ?

| Réponse des maîtres d’ouvrage : Les études faunes-flores portées par SPSE vont être lancées prochainement, puisqu’elles s’étendent sur 4 saisons pour réaliser un état initial le plus précis en relevant l’ensemble du biotope sur une année pleine. Les ateliers territoriaux devraient se tenir après les municipales de 2026. |

Contribution n°3 de B.

Sur quels territoires sont prévues les enquêtes publiques fin 2027 ; enquête ou consultations publiques ?

| Réponse des maîtres d’ouvrage : Les quatre composantes du projet seraient soumises à autorisation environnementale : – Les projets 1) d’unité de captage de CO2 de la cimenterie Vicat, 2) de terminal de liquéfaction et de chargement des navires LCO2 qui serait développé dans l’enceinte du terminal méthanier existant de Fos Tonkin par Elengy et 3) de raccordement électrique de la cimenterie Vicat au poste électrique de CREYS feraient l’objet de trois Dossiers de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) distincts. – La création des deux raccordements entre les sites de Vicat à Montalieu et d’Elengy à Fos/Mer et le pipeline PL2 existant de SPSE ferait l’objet de Demandes d’Autorisation de Construire et d’Exploiter (DACE) pour les canalisations de transports. Chaque dossier comporterait un état initial ainsi que les impacts induits du projet, qui y seront quantifiés et qualifiés, conformément à la réglementation : enjeux physiques, naturels et humains. L’état initial de chacun de ces enjeux servirait de référence pour évaluer les impacts de chaque composante du projet ainsi que les impacts cumulés du projet dans sa globalité, en phase travaux puis en phase d’exploitation. Ainsi, les enquêtes publiques seraient propres à chaque composante du projet et à chaque maître d’ouvrage. Pour Vicat,RTE et Elengy, elles débuteraient dès que leurs dossiers respectifs de demande d’autorisation environnementale seraient déclarés complets et recevables, et pour la DACE, après validation du dossier par l’instruction technique. Ce serait donc la décision de recevabilité de ces dossiers qui déboucheraient sur l’ouverture des enquêtes publiques. Ces dernières devraient débuter lors du deuxième ou du troisième trimestre 2027. Seuls les aménagements de RTE (raccordement électrique) et de SPSE (raccordement au futur pipeline de transport de CO2) seraient soumis à une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). |

Contribution n°2 de Dominique C.

Dans le cadre de la concertation continue, il serait intéressant de regarder les projets similaires alternatifs. CEMEX est une compagnie cimentière qui développe actuellement un pilote avec la française de l’énergie pour une technologie de captage du CO2 par la technologie cryopure, qui n’est pas celle retenue par VICAT. Avec cette technologie, ils vont capter du CO2 de qualité alimentaire pour le commercialiser au niveau de l’usine de ciment.

Si c’est concluant, et je crois que ça le sera, pourra être déployé au niveau européen. Donc voilà un exemple très avancé de solution alternatives, et dans ce cas-là, il n’y a pas besoin de pipeline, donc il n’y a pas d’impacts territoriaux, puisque l’installation sera au niveau de l’usine : vous avez tout en un et vous produisez des produits dont la diversité est très

grande.

| Réponse des maîtres d’ouvrage : Il existe effectivement des débouchés pour le CO2 de qualité alimentaire, une estimation globale du marché du CO2 alimentaire en France est comprise entre 300 et 500 kt par an avec des industriels répartis sur l’ensemble du territoire, ce qui imposerait un transport par camions depuis Montalieu vers l’ensemble des sites utilisateurs. Il peut s’agir d’une solution partielle et très locale, mais qui ne peut répondre aux enjeux de la décarbonation en France du fait de l’inadéquation des volumes et de la problématique transport. La solution choisie pour le projet Rhône décarbonation permet de traiter de façon efficace les volumes importants captés sur le site de Montalieu (1.2 Mt par an) tout en intégrant dans le futur des opportunités de valorisation du CO 2 biogénique. |

Contribution n°1 de Dominique C.

Je reviens sur votre présentation au niveau des recommandations, en particulier sur le débat de fond sur et ce qui me paraît le plus important et ce qui est le moins bien compris par le public, c’est le débat de fond justement. Et si on reste au niveau des chaînes CCUS. A mon avis, le débat de fond ne peut pas avoir lieu. Parce que pour que le débat de fond puisse avoir lieu, il faut bien comprendre qu’il faut séparer conceptuellement CCU et CCS parce qu’ils sont orthogonaux.

Je donne qu’un seul exemple pour le faire comprendre : c’est qu’au niveau des pipelines du transport, suivant qu’on raisonne CCS ou CCU, les pipelines n’auront pas la même direction puisque les usines ne seront pas au même endroit. CCS, il faut aller à Fos-sur-Mer, donc un pipeline qui descend le Rhône. Alors que dans le CCU c’est beaucoup plus local, à la limite l’usine peut être à l’intérieur de la cimenterie de Vicat et donc on n’a pas besoin de pipeline et donc c’est ce débat de fond qui doit être creusé pour comprendre la différence entre CCS et CCU. C’est le seul point que je voulais évoquer parce qu’il est absolument fondamental.

| Réponse des garants Le débat de fond a été largement couvert au cours de la concertation préalable. Et ces questions-là ont déjà été abordées et continueront de l’être au cours de la concertation continue. En effet, du point de vue des garants et de la CNDP, le débat de fond n’est pas fermé. Même si la concertation continue va aborder davantage les questions d’impacts territoriaux et de réalisation territoriale des projets, notamment pour les canalisations et le raccordement électrique, ce débat de fond va perdurer. Réponse des maîtres d’ouvrage La cimenterie VICAT émet deux types de CO2 : – Le CO2 d’origine fossile, qui ne pourra plus être valorisé à partir de 2041 ; – Le CO2 d’origine biogénique, c’est-à-dire émis par des sources biologiques ou des matières organiques, qui pourra toujours être valorisé à partir de 2041, mais qui ne représente que 20% des émissions de CO2 de la cimenterie de Montalieu-Vercieu. En effet, les émissions de CO2 biogéniques d’une cimenterie sont issues de la combustion de déchets revalorisés contenant une part de biomasse (encombrants de déchetterie ou pneus de voiture par exemple) ou bien directement des déchets de biomasse inutilisables (sciures de bois par exemple). A partir de 2041, la réglementation européenne autorisera uniquement la valorisation de CO2 biogénique dans les carburants de synthèse. Les porteurs de projet de production de carburants durables, produits à partir de la valorisation de CO2, cherchent donc à construire des portefeuilles de CO2 biogéniques pour s’inscrire dans la durée et assurer la faisabilité de leurs projets. La captation et le stockage permanent du CO2 d’origine fossile est donc la seule option identifiable à ce jour, à moins que les réglementations évoluent dans les années à venir. Concernant le transport, c’est le même pipeline qui transportera le CO2 (qu’il soit fossile ou biogénique) et approvisionnera le liquéfacteur de Fos et les sites de valorisation desservis le long du tracé. Toutefois, les maîtres d’ouvrage soulignent que la valorisation fait partie intégrante du projet et de son modèle économique. CCU et CCS sont liés : c’est l’objet du projet Rhône CO2 , porté par SPSE et Elengy. Le projet met en lien émetteurs et valorisateurs. |

Les contributions de la concertation préalable

Contribution n°19 de l’Union Pour les Entreprises 13

Veuillez trouver ci-joint la contribution et soutien, de l’Union Pour les Entreprises 13, au projet Rhône Décarbonation.

Fichier joint : ici

le 20/06/2025

Contribution n°18 du groupe Saint-Hilaire

Retrouvez la contribution déposée par groupe Saint-Hilaire ici

le 20/06/2025

Contribution n°17 du GMIF

En annexe contribution du Groupement Maritime et Industriel de Fos et sa Région (GMIF)

Fichier joint : ici

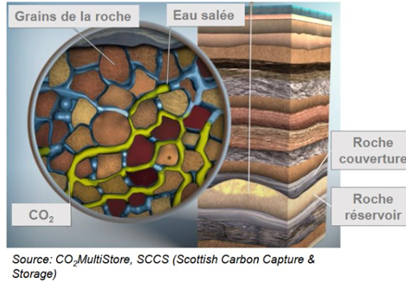

Le projet prévoit de réaliser le captage du CO2 par un procédé cryogénique. Cette technologie, totalement électrifiée et ne nécessitant pas de produit chimique pour son fonctionnement principal, arrive à maturité à l’échelle industrielle pour d’autres usages. Son impact carbone est directement lié à l’empreinte carbone de l’électricité consommée et est donc relativement bas (ordre de grandeur de 1%). Le captage du CO2 par cryogénie repose sur un procédé physique qui sépare le CO2 des gaz résiduels en abaissant leur température jusqu’à la condensation ou la solidification du CO2. Plusieurs procédés de cryogénie sont proposés sur le marché et Vicat n’a pas encore arrêté la technologie la plus à même de s’intégrer dans la cimenterie.

le 20/06/2025

Cahier d’acteur déposé n°8 – MEDEF

Retrouvez le cahier d’acteur déposé par le MEDEF ici

le 20/06/2025

Cahier d’acteur déposé n°7 – Chambre d’agriculture de l’Ain

Retrouvez le cahier d’acteur déposé par la chambre d’agriculture ici

le 20/06/2025

Contribution n°15 de PIICTO

L’association PIICTO, initiée dès 2014 au sein de la zone industrialo-portuaire de Marseille-Fos, a pour objet d’animer et de déployer une démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT).Cette dynamique d’EIT rassemble aujourd’hui plus d’une soixantaine de membres, dont 50 industriels, le Port de Marseille-Fos, des collectivités (Région Sud, Métropole Aix-Marseille-Provence, et les communes de Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Martigues) et des partenaires du territoire. Elle s’illustre notamment au travers du Programme SYRIUS, 1er lauréat de l’Appel à Projet ZIBaC (Zones Industrielles Bas-Carbone), opéré par l’ADEME par l’État dans le cadre de France 2030. Les études du Programme, piloté par PIICTO avec ses partenaires d’animation (Capenergies, Novachim, le Port de Marseille-Fos, la Métropole Aix-Marseille Provence, la Région Sud), ont permis de construire des trajectoires de décarbonation de l’écosystème industriel à horizon 2030 et 2050 et ont montré la nécessité de structurer dès à présent des hubs CO₂, hydrogène et électrique pour permettre à l’industrie de se décarboner. Les émissions de CO₂ dites « incompressibles », comme celles associées à la réaction de décarbonatation du calcaire dans les cimenteries, nécessitent en particulier de recourir à la solution du stockage géologique du carbone. Les études menées au sein du Programme SYRIUS se sont traduites également par la création de nouvelles coopérations inter-industriels comme Rhône CO₂, un projet multi-acteurs qui vise à récupérer du CO₂ tout le long de la vallée du Rhône, le transporter, le liquéfier et le séquestrer dans un stockage géologique pérenne. Porté par SPSE et Elengy en lien avec Vicat, premier utilisateur de ces infrastructures, le développement de Rhône CO₂ revêt un caractère stratégique pour le développement du hub CO₂ (création d’une nouvelle chaîne de valeur, mutualisation des infrastructures pour l’écosystème industriel fosséen et du couloir rhodanien, revalorisation/mutalisation.

Fichier joint : ici

le 17/06/2025

Cahier d’acteur déposé n°6 – La Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné

Retrouvez le cahier d’acteur déposé par la CC Les Balcons du Dauphiné ici

le 19/06/2025

Cahier d’acteur déposé n°5 – GPMM

Retrouvez le cahier d’acteur déposé par le Grand Port Maritime de Marseille ici

le 19/06/2025

Cahier d’acteur déposé n°4 – ADPLFG

Retrouvez le cahier d’acteur déposé par l’ADPLGF ici

le 16/06/2025

Cahier d’acteur déposé n°3 – Ville de Fos-sur-Mer

Retrouvez le cahier d’acteur déposé par la Ville de Fos-sur-Mer ici

le 13/06/2025

Cahier d’acteur déposé n°2 – FNE AURA

Retrouvez le cahier d’acteur déposé par France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes ici

le 13/06/2025

Contribution n°14 de Pascal H.

Quand on pourra plus vendre de pétrole, on vendra du CO2. quelques considérations geopolitiques sur le CO2 dans le fichier PDF ci-joint

Merci pour votre attention

le 08/06/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Bonjour, nous vous remercions pour votre contribution.

Contribution n°13 de Bernard V.

Bonjour,

Je viens d’assister à la réunion de concertation du 03/06 à Martigues. Ayant sollicité la parole, je n’ai pas pu m’exprimer, il m’a été proposé de poser ma question au cours de l’apéritif de clôture !!!

Je souhaitai demander aux porteurs de projets (Vicat-H4-Néocarb) qu’ils m’éclairent sur le concept de décarbonation, lequel nous est rappelé régulièrement à chaque réunion pour sauver le climat et garantir un futur viable à nos enfants.

Concrètement et pour faire simple, Vicat capte une (plusieurs évidemment) molécule(s) de CO2, avant qu’elle n’aille (avec ses copines) s’échapper dans l’atmosphère et devenir un GES qui va dérégler le climat.

Cette molécule est injectée dans un pipe puis récupérée à Fos-sur-Mer par H4 ou Néocarb afin d’être combinée à de l’hydrogène pour être transformée en carburant de synthèse.

Ce carburant mélangé à du kérosène classique en proportion croissante selon les prescriptions de l’UE, mais aussi en soutien de l’augmentation du transport aérien, va être brûlé dans les réacteurs des avions, et donc, le CO2 capté par Vicat ira quand même dans l’atmosphère dérégler le climat, mais un peu plus tard. Ce qui n’est pas rassurant pour nos enfants !

En quoi cela procède-t’il d’une décarbonation ?

Il nous a été dit aussi, que l’utilisation du CO2 capté pour faire des carburants de synthèse serait limité à 2040. A compter de 2041 on utiliserait du CO2 biogénique.

Je lis sur internet »Le carbone biogénique est le carbone contenu dans la biomasse d’origine agricole ou forestière, émis lors de sa combustion ou dégradation »

En clair cela signifie que l’on va déforester (détruire des puits de carbone) et utiliser/reconvertir des parcelles de terres agricoles pour faire des carburants au détriment de l’alimentation humaine et de la préservation de la biodiversité ?

Et bien bravo !!!!

le 04/06/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Bonjour. Nous vous remercions pour votre contribution et votre participation à la réunion du 3 juin à Martigues.

- Décarbonation et technologies CCUS

Rhône décarbonation est un projet de création d’une chaîne de captage, transport, liquéfaction et chargement de navires de CO2 le long de la vallée du Rhône, depuis la cimenterie du groupe Vicat située à Montalieu-Vercieu et Bouvesse-Quirieu, en Isère, via un pipeline de transport existant opéré par la société SPSE, et jusqu’à un terminal de liquéfaction et de chargement de navires du CO2 envisagé sur le site de Fos Tonkin exploité par la société Elengy, à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône.

En l’absence d’autres solutions de décarbonation techniquement et économiquement pertinentes, et en cohérence avec les recommandations internationales et européennes, les technologies CCUS permettent de capter et stocker les émissions inévitables de l’industrie, particulièrement importantes dans l’industrie du ciment. Le CCUS est considéré comme un levier nécessaire à l’atteinte de la neutralité carbone par le GIEC et dans les orientations de la Commission Européenne.

Ces technologies CCUS se déclinent sous deux formes :

- Le stockage : le CO2 est injecté dans des réservoirs géologiques permanents et sûrs afin d’être définitivement stocké (CCS).

- La valorisation (ou « utilisation ») : alternativement au stockage, cette étape consiste à utiliser le CO2 capté pour la fabrication de produits nécessitant du carbone dans leur formulation, tels que des produits synthétiques, chimiques ou des combustibles (CCU) afin de servir d’autres industries, comme le transport (aérien, terrestre ou maritime). Cette valorisation implique des procédés complexes encore au stade de développement et s’inscrit dans une défossilisation des énergies impliquant une forte production d’énergie bas carbone (renouvelable, nucléaire). Elle ne pourra se faire qu’à plus longue échéance.

Le projet Rhône décarbonation est un projet de création de chaîne de captage, transport, liquéfaction et chargement de navire de CO2, en vue d’être acheminé vers des réservoirs géologiques offshore. Le levier CCS qui serait activé dans le cadre du projet prend place dans une démarche commune déployée avec les sociétés SPSE et Elengy qui ambitionne le développement d’une chaîne incluant la possibilité d’activer le levier CCU pour une utilisation du CO2 sur le trajet terrestre si besoin. Le projet Rhône décarbonation n’activerait que le levier CCS pour un stockage géologique.

- Valorisation du CO2 biogénique

L’ouverture à des tiers du réseau d’infrastructures initié par le projet Rhône décarbonation serait une première étape pour la décarbonation de l’industrie de la vallée du Rhône et de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. En outre, la mise à disposition de CO2 biogénique permettrait sa valorisation vers de nouvelles molécules d’intérêt.

En effet, dès 2041, les carburants de synthèse devront obligatoirement être produits à partir de CO2 biogénique et non fossile, en conformité avec les directives de l’Union Européenne. Le CO2 biogénique, dioxyde de carbone émis par des sources biologiques ou des matières organiques, est considéré comme une ressource durable pour produire des hydrocarbures de synthèse (méthanol, méthane, e-kérosène) lorsqu’il est combiné à de l’hydrogène décarboné. Les émissions de CO2 biogéniques d’une cimenterie sont issues de la combustion de déchets revalorisés contenant une part de biomasse (encombrants de déchetterie ou pneus de voiture par exemple) ou bien directement de déchets de biomasse inutilisables (sciures de bois par exemple). Cette biomasse est donc issue du recyclage et non de l’exploitation de ressources dédiées à la combustion. Il n’y a par conséquence pas de déforestation ou de reconversion de terres agricoles à cet effet.

L’usage des sols et de la biodiversité ne seront donc pas modifiés dans le but de produire des carburants de synthèse, pertinents pour les secteurs où l’électrification et les combustibles alternatifs ne sont pas adaptés, comme le transport maritime lourd et le transport aérien de longue distance.

VICAT étudie par ailleurs la valorisation du CO2 biogénique, qui correspond à 20% du CO2 émis par la cimenterie de Montalieu-Vercieu, notamment à travers le projet Hynovi, porté en partenariat avec Hynamics (filiale du Groupe EDF spécialisée dans la production d’hydrogène). Ce projet doit permettre de produire du méthanol décarboné, en combinant une partie du CO2 émis par la cimenterie Vicat à l’hydrogène bas carbone de Hynamics.

En outre, la production de e-carburants dans le cadre des projets H4 Marseille Fos ou NeoCarb nécessite l’utilisation de CO2. Conformément à la réglementation européenne, ce CO2 pourrait provenir de deux sources Jusqu’en 2041, tout type de CO2 peut-être valorisé. Au-delà de cette date, seul le CO2 biogénique pourra être réutilisé. Ce CO2 biogénique devra faire l’objet de discussions commerciales avec les émetteurs concernés.

- Lien entre les projets Rhône Décarbonation, H4 Marseille Fos et NeoCarb

Les sociétés SPSE et Elengy ont lancé, en juin 2024, un appel au marché en vue du développement d’un réseau d’infrastructures reliant les sites industriels de la vallée du Rhône à un terminal de liquéfaction et chargement de navires à Fos-sur-Mer. Ce réseau d’infrastructures est destiné au stockage géologique ainsi qu’à la valorisation du CO2. Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a permis de mettre en valeur une dynamique à entretenir, en réunissant des acteurs intéressés : des industriels émetteurs et utilisateurs du CO2 parmi lesquels figure Vicat. Au total, 15 sociétés éligibles se sont inscrites, démontrant ainsi le besoin des industriels de la zone et l’importance de la solution de décarbonation proposée. Parmi ces 15 sociétés, 6 sociétés se sont engagées auprès de SPSE et d’Elengy pour le développement d’une première phase de Rhône CO2, dont un développeur de projet de production de carburants de synthèse. Des discussions entre les industriels sont en cours.

Cahier d’acteur déposé n°1 – FNE PACA

Retrouvez le cahier d’acteur déposé par France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur ici

le 04/06/2025

Contribution n°12 de Jerôme G.

Ce projet pour lequel j’ai eu une bonne présentation ainsi qu’une visite du site de VICAT à Bouvesse-Quirieu/Montalieu le jeudi 22/05/25 est un projet qu’il faut soutenir de par des enjeux environnementaux mais aussi économiques futurs. Il va redonner de l’activité à ce pipe line et permettra sans doute à d’autres entreprises de se raccorder dessus par la suite. Nous devons soutenir ce projet et pouvons être fiers qu’une entreprise comme Vicat prenne les devants et modernise son usine dans ce sens.

le 27/05/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Bonjour, nous vous remercions pour votre contribution.

Contribution n°11 de Gabriel T.

Bonjour,

Je me permets de vous contacter en tant que gestionnaire de forêt publique sur le secteur.

Je souhaite être consulté sur la mise en œuvre de ce projet, particulièrement les secteurs où vous souhaitez faire passer vos conduites (précisément).

Cela n’est en aucun cas pour vous créer de nouvelles contraintes mais pour trouver des compromis si nécessaire pour que le passage de ces conduites ne créé pas de contraintes fortes à notre gestion forestière en forêt communale (potentielle exploitation forestière à venir).

Je vous remercie par avance pour le temps consacré à ma demande.

Cordialement,

le 28/04/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Bonjour et merci pour votre contribution.

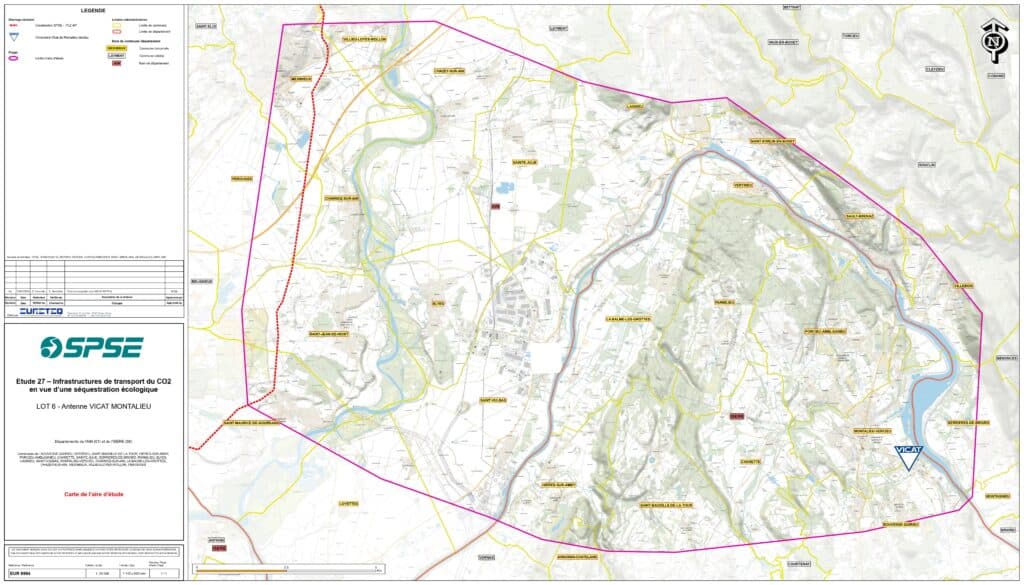

A ce stade du projet, seuls des fuseaux d’étude d’une largeur de 2 kilomètres ont été identifiés. Ces fuseaux ont été proposés après prise en compte de certaines contraintes (techniques, écologiques, géologiques, d’urbanisme etc.…). L’étude se poursuivra pour identifier des couloirs d’étude d’une largeur d’environ 200 mètres afin de mieux identifier les espaces potentiellement impactés. Tout au cours du processus d’étude, en phase de concertation continue et bien avant la dépose du permis de construire, une concertation des acteurs du territoire sera réalisée afin de prendre en compte les contraintes locales.

Concernant l’activité forestière, à titre d’information, un chantier de pose d’une canalisation de 50 centimètres de diamètre enfouie avec un recouvrement d’un mètre de terre, occupe, le temps du chantier, une bande de terrain d’environ 20 mètres de large (10 m de part et d’autre de la conduite). A noter que la présence de la canalisation reste compatible, avec une exploitation forestière de proximité en dehors de la bande de servitude forte de la conduite qui serait d’environ 10 mètres (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la conduite enterrée).

Nous vous invitons à participer aux prochaines réunions de concertation. Toutes les informations sur les rencontres sont disponibles en ligne, sur le site internet de la concertation : https://concertation-rhone-decarbonation.fr/les-rendez-vous-de-la-concertation/

Contribution n°10 de Dominique C.

La concertation sur ce projet de CCS de Vicat n’est pas du tout correcte car elle s’arrête à la liquéfaction du produit à évacuer : le CO2, sans savoir ce que devient ce produit au-delà de Fos sur mer

- dans une dimension éthique

- dans une dimension climatique

- dans une dimension économique

- dans une dimension géographique

- dans une dimension technologique

- dans une dimension juridique

- dans une dimension souveraine

Mais plus grave : dans ce projet nous n’avons aucune idée du cout du transport et du stockage de ce produit dans cette partie aval non couverte par la concertation et qui vraisemblablement fera l’objet d’un tarif (dans quelle conditions ?)

or il se trouve que cette économie aval peut modifier très substantiellement l’économie, le Business model et la décision de la partie amont à savoir la capture, le transport et la liquéfaction qui ne sont que des couts sans business model autre que des éventuelles subventions (contrat par différence) et un effacement de la pénalité CO2 qui n’est qu’une redevance pour pollution donc un impôt.

La relaxation de cet impôt industriel veut dire que pour les deux sujets subventions et redevance l’Etat devra trouver ces sommes ailleurs et probablement auprès de madame Michu, c’est à dire le contribuable. Or comme le CCS n’a pas de business model, ce déplacement de l’impôt par l’Etat est sans création de valeur sauf permettre à Vicat d’être conforme et poursuivre ses activités traditionnelles sans innovation particulière pour se décarboner mais en étant aidé par l’Etat dans ce « path dependancy’ (dépendance au sentier)

Alors que la collecte par l’Etat de cette même redevance pour pollution pourrait permettre à ce dernier d’investir dans des projets autrement plus rentables voire plus efficaces pour l’économie, la collectivité et le climat.

Initialement Vicat sur cette même cimenterie avait un projet de décarbonation par CCU (Carbon capture and usage) dénommé Hynovi et là avec le même investissement de l’Etat, il y avait pour VICAT et pour la collectivité une création de valeur complémentaire, puisque là il y avait un business model additionnel avec la vente des produits décarbonés issus de ce projet de CCU; en plus du ciment.

Aussi, Messieurs les garants, il n’est pas acceptable de proposer une concertation tronquée sur un projet ici en l’occurrence du CCS qui n’indiquerait pas en même temps pour informer correctement le public un projet alternatif possible et créateur de valeur et qui serait un projet CCU.

Et dans ce cas, Vicat garderait la maitrise du produit CO2 jusqu’au bout, puisque qu’en le transformant il devient un produit valorisable, qu’il pourrait le commercialiser et si ce dernier est solide, le CO2 resterait capturé ad vitam aeternam.

Il est évident dans ce cas que c’est mieux

- pour l’éthique

- pour le climat

- Pour l’économie

- pour la géographie

- pour l’innovation et la technologie

- pour la responsabilité juridique

- pour la souveraineté

Aussi, pour me résumer rapidement, cette concertation est en somme bancale car tronquée de sa partie la plus importante et la plus controversée : le stockage géologique du CO2

et surtout elle n’envisage pas du tout la solution alternative à savoir le CCU

Or il me semble que d’un point de vue prospectif, seul le CCU fasse sens

En effet j’ai répondu le 15 février 2024 à l’avis déjà mitigé du HCC (Haut Conseil pour le Climat) qu’il a émis sur la stratégie CCUS par un mémo de 4 pages copiés à de nombreuses personnes responsables sur le sujet dont le Président de la République pour signaler en substance que le CCS était « un double contre sens prospectif » ; memo que je tiens à votre disposition.

Je n’ai reçu en guise de réponse à ce memo de la part de toutes les personnes contactés qu’un silence assourdissant.

Ce qui m’étonne encore !

le 24/04/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Bonjour et merci pour votre contribution.

· Concernant la concertation (réponse des garants)

En premier lieu, il faut rappeler que la CNDP ne peut pas s’autosaisir mais est saisie par des maîtres d’ouvrage, obligatoirement pour les plus gros projets, ou volontairement (ça avait été le cas d’Elengy pour le projet Medhyterra).

Pour le projet Rhône décarbonation, la CNDP — comme elle l’avait fait auparavant pour le projet Cap décarbonation, dans le Nord-Pas de Calais — a poussé les maîtres d’ouvrage Vicat, SPSE et Elengy (et RTE) à se regrouper pour la saisir, alors que seul le projet de captage de CO2 de Vicat dépassait les seuils de saisine obligatoire.

La CNDP a considéré que le périmètre du projet, à l’échelle du territoire français, allant du captage du CO2 chez l’émetteur jusqu’au chargement de navires en CO2 liquéfié pour exportation (comme c’était le cas pour Cap décarbonation et comme c’est le cas pour GO CO2), était pertinent pour décider d’une concertation préalable.

En second lieu, il faut noter que si le périmètre du projet appartient aux maîtres d’ouvrage, le périmètre de la concertation est décidé par la CNDP. Il fait l’objet de la lettre de mission que la CNDP adresse aux garants, disponible sur le site de la concertation (https://concertation-rhone-decarbonation.fr/les-documents-dinformation/) ou sur le site de la CNDP (https://www.debatpublic.fr/infrastructures-de-captage-et-de-transport-de-co2-le-long-de-la-vallee-du-rhone-de-montalieu). Vous noterez que celle-ci nous donne mission de conduire un débat de fond sur les chaînes de captage/stockage du CO2 (CCUS) et donne toute sa place à la question du stockage géologique du CO2.

C’est pourquoi, bien que les maîtres d’ouvrage n’aient pas encore d’accords industriels avec des transporteurs maritimes de CO2 et avec un site de séquestration géologique (chaînons qui ne sont donc pas dans le périmètre du projet soumis à concertation), le périmètre de la concertation porte également sur ces éléments indispensables de la chaîne de valeur, comme l’indique clairement notre lettre de mission. C’est sur ces éléments que porte précisément le quatrième webinaire qui a lieu ce soir, jeudi 24 avril, à 18h. Je vous invite donc à y participer (https://concertation-rhone-decarbonation.fr/participez-au-dernier-webinaire-captage-valorisation-et-sequestration-du-carbone-maturite-technologique-et-risques/).

En comptant sur votre présence,

Jean-Michel Fourniau

· Concernant la maitrise du CO2

Le CO2 reste de la responsabilité de Vicat jusqu’au lieu de stockage géologique permanent. Vicat sélectionne donc des acteurs reconnus sur chacune des briques de la chaîne aval avec lesquels des contrats, avec des procédures de contrôles, seront signés.

Par ailleurs, l’ensemble de la chaîne est soumise à la réglementation européenne. La directive CSC 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 20091 encadre spécifiquement le stockage géologique du CO2, pour garantir que les sites font l’objet d’une surveillance adéquate en matière de sécurité. Cette directive, transposée en droit français, exige un stockage permanent et sûr pour l’environnement, prévenant et maitrisant les remontées de CO2 tout en limitant les perturbations du milieu souterrain. Pour cela, chaque site de stockage géologique envisagé dans lequel le CO2 serait injecté à plus de 800 mètres de profondeur est étudié et approuvé par les autorités compétentes de chaque pays pour s’assurer qu’il présente toutes les garanties de sécurité, notamment une stabilité géologique et une roche couverture étanche.

Un webinaire dédié au thème « Captage, valorisation et séquestration du carbone : maturité technologique et risques » aborde notamment le sujet de la maîtrise du CO2. Il est disponible en ligne : Retrouvez le dernier webinaire « Captage, valorisation et séquestration du carbone : maturité technologique et risques ». – Concertation sur le projet Rhône Décarbonation

· Concernant le cout de la chaine “offshore”

Ce coût est absolument pris en compte dans le modèle économique global. Des estimations du coût global de la chaine aval sont indiqués dans le DMO (§4.2.2, disponible en ligne : https://concertation-rhone-decarbonation.fr/app/uploads/2025/02/Rhone_Decarbonation_dossier_concert.pdf)

A ce stade d’avancement du projet, les coûts liés à la capture, au transport et au stockage sont prévisionnels et amenés à être affinés au fur et à mesure des évolutions des études de faisabilité.

Concernant le CCU et CCS et les modèles économiques, nous vous invitons à consulter les réponses à la question 9.

Contribution n°9 de Dominique C.

Bonjour

La société Vicat avait initialement un projet Hynovi de CCU pour sa cimenterie de Montalieu et donc de valorisation de son CO2 en produisant du méthanol décarboné

La société Vicat a changé ses plans pour opter pour ce projet de CCS.

de plus dans ce projet, la concertation ne peut pas être complète car une fois liquéfié on ne sait pas ce que devient ce CO2 ou est-il exporter Comment est-il traité, avec quelle éthique ? que la société Vicat ne controle pas. Non seulement elle s’en lave les mains mais elle ne peut pas savoir à ce stade lle prix à pay pour s’en debarasser

De façon plus generale ce projet de CCS n’est qu’un projet de couts : capex, opex et tarif d’évacuation sans aucun revenus ; jamais.. De plus ces couts sont dus Ad vitam eternam

Donc comme pour tous projets CCS n’offrant pas de synergie comme les projets d’EOR de petrole gaz et charbon, ce projet de VICAT n’a pas de business model

Alors que avec les memes subventions y compris l’effacement des couts obligatoires pour couvrir le prix de CO2 sur le marché ETS, le CCU a un business model qui est la vente des produits de transformation du CO2 en methanol vert, en kerosene vert en biomatériaux ou autres bio-produits pour decarboner la chimie

En somme CCU et CCS sont orthogonaux et on ne peut pas les associer dans un concept trompeur de CCUS qui n’a éte inventé historiquement que pour maquiller le CCS avec une teinture plus vertueuse le CCU

Il serait plus utile pour la souveraineté française, la reindustrialisation du pays et la valorisation de notre economie de flecher les investissements industriels et les subventions etatiques vers le CCU plutot que le CCS

D’autant plus qu’il existe deja plusieurs PME françaises comme Hoffman green qui produisent un ciment entièrement decarboné et produi à froid

ce projet de Vicat ne peut pas capter l’argent des francais pour tuer l’innovation et la vraie decarbonation.

Cette concertation ne peut pas valider ce projet de CCS sans aborder son alternative en CCU.

le 22/04/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Bonjour et merci pour votre contribution.

· Sur le périmètre de la concertation et la chaine complète du CO2

L’absence de maître d’ouvrage identifié à ce stade pour le transport maritime et le stockage géologique fait que ces briques sont hors du périmètre de la concertation. Cette concertation

préalable doit permettre, en phase amont du projet et comme prévu par le Code de l’environnement, de débattre de l’opportunité du projet, de ses objectifs, de ses retombées et ses impacts sur les territoires. Néanmoins les maitres d’ouvrage mènent des discussions avec tous les acteurs de la chaîne, jusqu’au stockage, afin de la penser dans son intégralité et en assurer la maturité.

Les maitres d’ouvrages ont ainsi décidé d’aborder l’ensemble de chaine, y compris la partie “offshore”, lors de cette concertation.

· Sur les modèles CCS et CCU :

Le CCS et le CCU ne sont pas opposés, au contraire ils se complètent.

Les contraintes règlementaires liées aux origines du CO2 (fossile, process, biogénique – ref DMO) et l’urgence climatique, font du CCS une étape indispensable. Le CCU vient compléter le dispositif quand l’origine du CO2 le permet (CO2 biogénique).

Conformément à la réglementation européenne, l’utilisation de CO2 pour la production de nouveaux produits est encadrée. A titre d’illustration, jusqu’en 2041, il sera possible d’utiliser du CO2 inévitable d’origine fossile et/ou biogénique pour la production de carburants de synthèse tels que le e-méthanol. A partir de 2041 (directive REDIII), seul le CO2 biogénique pourra être utilisé.

Le projet Hynovi de Vicat est toujours à l’étude mais doit d’abord passer par une étape de captage de l’ensemble du CO2 avec du stockage pour avoir un sens économique.

· Sur les modèles économiques :

Pour la fabrication du ciment, les coûts liés au CCUS, tout comme les coûts liés aux autres leviers de décarbonation (efficacité énergétique, remplacement des combustibles fossiles, diminution du taux de clinker) ont vocation à faire partie des coûts normaux d’une industrie cimentière décarboné. Le projet Rhône Décarbonation limite ces coûts par la réutilisation d’infrastructures existantes (foncier et ancienne partie d’usine Vicat de Montalieu, 300km de pipeline SPSE, parties existantes du terminal Elengy de Fos-Tonkin).

Le financement de ces investissements par Vicat, RTE, SPSE et Elengy, se fait à travers les mécanismes classiques de capital et d’endettement. Mais, au vu des montants en jeu et du caractère innovant d’une chaine logistique globale de traitement du CO2, l’implication des institutions européennes et françaises est essentielle pour compléter l’investissement avec des aides publiques, couvrir une partie des risques inhérents à ce type de projet, et assurer la cohérence et la réalisation d’un ensemble de projets industriels. Ce soutien représente un investissement à long terme au niveau d’un large territoire, pour notre souveraineté industrielle tout en passant d’une industrie carbonée à une industrie décarbonée.

· Sur le projet Hynovi et son articulation avec le projet Rhône décarbonation :

Le projet de valorisation du CO2 biogénique Hynovi est toujours à l’étude. Porté en partenariat avec Hynamics (filiale du groupe EDF spécialisée dans la production d’hydrogène), Hynovi doit permettre de produire du méthanol décarboné grâce à l’installation d’un électrolyseur sur le site de la cimenterie Vicat. Toutefois, la viabilité économique du projet n’est pas assurée aujourd’hui,

notamment à cause de la partie non biogénique du CO2. Vicat continue de travailler avec les acteurs du territoire pour pouvoir proposer à terme une alternative au stockage du CO2 et une valorisation de la portion biogénique du CO2 capté, notamment grâce au raccordement d’autres projets d’utilisation du CO2 situés le long du tracé du projet Rhône Décarbonation.

Les projets Hynovi et Rhône décarbonation sont donc distincts, mais complémentaires :

– Hynovi vise la valorisation du CO2 biogénique produit par la cimenterie Vicat afin de produire, sur site, du méthanol décarboné (CCU) ;

– Rhône décarbonation vise à transporter le CO2 inévitable produit par la cimenterie vers le terminal Fos-Tonkin, en vue de sa liquéfaction et de son export (CCS). Rhône décarbonation pourrait également permettre le raccordement d’autres projets de valorisation du CO2 pour utiliser la part de CO2 biogénique transportée (CCU).

Il ne s’agit donc pas simplement d’une réduction des émissions, mais de réduction de la quantité de CO2 présent dans l’atmosphère, puisque le CO2 biogénique qui avait vocation à repartir dans l’atmosphère est stocké (on parle alors de « Carbon Removal » pour « retrait de carbone ») ou valorisé (à travers le raccordement à d’autres sites de valorisation).

Contribution n°8 de Grégoire A.

Bonjour

Merci d’avance pour vos réponses

Coût

1/ Quel sera le coût à la tonne de CO2 du captage cryogénique, de l’usine Vicat de Montalieu, sachant que l’investissement devrait être de 700 millions d’euros.

2/ Quel sera le prix de revient d’une tonne de CO2 capté à Montalieu et enfoui à Ravenne.

le 16/04/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Bonjour et merci pour votre contribution.

· Coût du captage cryogénique

A ce stade d’avancement du projet, le coût de l’installation de captage qui serait mise en place sur le site de Vicat est estimé à 700 millions d’euros (précision +/-50%). Ce coût est issu d’études conceptuelles et sera affiné au fur et à mesure de l’avancement du projet et selon les scenarii choisis. En phase d’exploitation, les porteurs de projet prévoient des coûts d’exploitation annuel associés :

– Au fonctionnement de l’unité de captage de CO2

– A l’électricité nécessaire pour faire fonctionner l’installation

· Prix de revient du CO2 capté MOA :

A ce stade, le prix de revient du CO2 capté ne peut être précisément connu. A ce jour, nos estimations du coût opérationnel (ou de fonctionnement) de l’ensemble de la chaine, capture, transport terrestre, liquéfaction, transport maritime et stockage permanent s’élèvent entre 150 et 250 euros la tonne.

Le prix de revient final dépendra de plusieurs paramètres :

– Le coût final de l’installation de captage qui serait mise en place sur le site de Vicat est estimé à 700 millions d’euros (+/-50%) ;

– La contractualisation des différents services de cette chaîne, opérés par des « infrastructeurs » (SPSE, Elengy, des sociétés de fret maritime spécialisées et les opérateurs de stockage géologique). Des discussions avancées sont en cours. Les tarifs seront arrêtés au moment de la finalisation des équilibres économiques de chacune de ces opérations (subventions, coût final des infrastructures…).

– Les potentiels revenus identifiés, notamment la vente de ciment décarboné par l’application d’un premium vert sur le prix de vente ou la vente de CO2 en vue de sa valorisation par un tiers.

Contribution n°7 de Fabrice L.

Beau projet pour décarboner l’industrie cimentière française. Et ainsi rester indépendant pour la production de ciment en France.

le 16/04/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Nous vous remercions pour votre contribution.

Contribution n°6 de Janice P.

Ce 1er étape de consultation ne concernerait donc QUE « l’aval de la chaîne de décarbonation : le captage du CO², son transport vers sa liquification (?) avant d’être « acheminé vers des réservoirs géologiques offshore situés en mer Méditerranée ou en Mer du Nord » ?

Étant donné que «l’offshore » ici concerne bien plus que ce zone très limité de la 1ère consultation, il est difficile d’admettre que l’avis ne soit pas recherché sur le projet en son entité – il y a quand même un certain degré de risques metériologiques, sous-marines et terrestres – imprévisibles comme tout risque! De quoi à craindre des zones SEVESO-en-mer, tels que nous connaissons sur terre dans B-du-Rhöne .

Anticiper les risques est impossible. Les imaginer se résume facilement : CATASTROPHIQUE et IRRÉPARABLE..

le 16/04/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Nous vous remercions pour votre contribution.

· Sur le périmètre de la concertation

L’absence de maître d’ouvrage identifié à ce stade pour le transport maritime et le stockage géologique fait que ces briques sont hors du périmètre de la concertation. Cette concertation préalable doit permettre, en phase amont du projet et comme prévu par le Code de l’environnement, de débattre de l’opportunité du projet, de ses objectifs, de ses retombées et ses impacts sur les territoires. Néanmoins les maitres d’ouvrage mènent des discussions avec tous les acteurs de la chaîne, jusqu’au stockage, afin de la penser dans son intégralité et en assurer la maturité.

Les maitres d’ouvrages ont ainsi décidé d’aborder l’ensemble de chaine, y compris la partie “offshore”, lors de cette concertation.

· Sur le stockage géologique

Comme vous le soulignez, l’aval de la chaîne consisterait à stocker de manière permanente le CO2 dans des réservoirs géologiques offshore, qui seraient situés en mer Méditerranée ou en mer du Nord.

Les zones de stockage peuvent être de plusieurs natures :

· Des aquifères salins profonds : les aquifères (couches de roches poreuses et perméables gorgées d’eau salée impropre à la consommation) se trouvent dans les bassins sédimentaires un peu partout sur la planète. Ils offrent les capacités de stockage les plus importantes.

· Des gisements pétroliers et gaziers épuisés : il est possible d’injecter du CO2 dans les gisements d’hydrocarbure épuisés.

Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), « les formations géologiques peuvent piéger de très grandes quantités de CO2 pendant des millions d’années. Les connaissances du comportement du CO2 dans le sous-sol ont permis de montrer un piégeage efficace du carbone, sous

forme dense (état supercritique), dans les pores des roches réservoirs au-delà de 800 m de profondeur. ».

D’après le GIEC, « si l’on injecte du CO2 dans des formations salines ou dans des champs de pétrole ou de gaz naturel appropriés, à une profondeur supérieure à 800 m, divers mécanismes physiques et géochimiques de piégeage l’empêcheront de migrer vers la surface. En général, la présence d’une roche couverture constitue un mécanisme essentiel de piégeage physique ».

Ainsi, pour garantir l’étanchéité du stockage, il est vérifié la présence, au-dessus de la roche réservoir, d’une couverture imperméable composée d’argile ou de sel.

En outre, des mécanismes naturels se mettent en œuvre, qui contribuent à différentes échelles à la séquestration permanente du CO2 et assurent la sécurité du stockage : l’accumulation du CO2 sous la roche couverture (piégeage structurel), son immobilisation dans les pores (piégeage résiduel), sa dissolution dans l’eau (piégeage par solubilité), et enfin sa minéralisation (piégeage minéral). L’ensemble de ces éléments contribuent à une sécurisation accrue dans le temps du stockage. Par ailleurs, des experts des structures géologiques et des chimistes travaillent sur ces aspects.

Pour plus de précisions, vous pouvez visionner le webinaire dédié aux questions de stockage : Retrouvez le dernier webinaire « Captage, valorisation et séquestration du carbone : maturité technologique et risques ». – Concertation sur le projet Rhône Décarbonation

Contribution n°5 de Cédric L.

Bonjour

Dans le cadre de l’analyse du dossier soumis à consultation, pouvez vous svp m’apporter des réponses sur ces (nombreuses) questions pour lesquelles je n’ai pas la technicité et/ou les infos suffisantes svp ? Je m’excuse par avance si je me manque de pertinence sur les résultats mais cela vous permettra au moins de corriger et de me livrer les bonnes informations. Ces questions concernent pêle mêle les différents porteurs de projet du coup je me permet de livrer la réflexion globale du moment…

4 millions de tonnes de CO2 = 2 millions de m3 en volume ? c’est bien ça ?

Par contre, j’ai cru comprendre qu’un fois liquéfié/compressé, le volume était beaucoup moins important… dans quelle proportion svp ? du coup les réservoirs de fos / mer stockent le CO2 sortie du pipeline ou une fois liquéfié?

Ces questions simplement pour mieux comprendre « la chaine logistique » .

A brûle pourpoint, si au max de son utilisation, 2 millions de m3 de CO2 arrivent à fos et doivent être transférés en Norvège, pour une contenance moyenne de bateau gazier de 15 000 m3 ( ?), et sans prendre la question de la liquéfaction/compression, cela fait 130 A/R par an ? si on part sur 7 jours pour faire 50 000 km, soit une quinzaine de jours A/R, soit deux rotations max par mois et 24 / an, on est sur environ 6 bateaux en permanence en transit ? Question débit quotidien de CO2 à la sortie du pipeline on serait sur 5 500 m3 environ, soit 6 jour max de stock pour les 2 réservoirs de 15 000 m² à l’heure actuelle ?

Le coût du stockage du CO2 est annoncé entre 150 et 250 euros par tonne, est ce bien le cas ? : est ce la tonne captée en sortie d’usine ou la tonne liquéfiée (le rapport peut être important ) ? on parle donc de 300 millions d’euros / an (je pense me tromper forcément…) ? Est-ce le coût seul du contrat avec l’opérateur pour le stockage du carbone, ou le coût de tout le processus depuis la cryogénisation à l’usine jusqu’à l’enfouissement ? Vis-à-vis de cela quel est le coût du quota de la tonne CO2 en 2025 et ses évolutions annoncées (fin des quotas gratuits) : j’imagine qu’il y a à court terme un effet ciseau motivant à l’investissement massif vers la séquestration ?

Vis-à-vis des montants très importants investis, quelle est la durée minimale d’amortissement qui a été estimée sur ce modèle technico économique de captation et stockage du CO2 ?

Quelles est le volume estimé des réserves géologiques pour stocker le CO2 en Scandinavie notamment, la capacité à écouler l’augmentation des apports de pays étrangers ? Le développement des installations de séquestrations va t il suivre dans les mêmes proportions celui des installation de captation et de transport, et combien d’années/décennies de stockage sont prévisibles ? Au-delà, de quel type de contrat s’agit-il : les frais de gestion et de surveillance à long terme sont-ils intégrés, pour quelle durée ?

Enfin, il s’avère que depuis quelques années des innovations se sont à priori accélérées sur le ciment à base d’argile (Neocem, Argilus, Materrup…) avec des procédés à froid, sans clincker, rejetant jusqu’à 20 fois mois de CO2 et à plus haute recyclabilité. Qu’est ce qui empêche aujourd’hui l’investissement massif dans ces process et leur généralisation / substitution ? D’autres solutions vers un ciment moins émetteur de CO2 existent-t-elles ou sont-elles en développement ? En quoi la solution de séquestration du CO2 en couche géologique profonde constitue une solution de transition opportune dans le cadre d’une stratégie de transformation globale du modèle et non une solution de contournement visant à prolonger un procédé de fabrication d’un matériau à priori rentable économiquement mais vraisemblablement non durable écologiquement ? Peut-on se projeter sur un après ciment Portland ou pas selon vous, et à quelles échéances (cela rejoint la question précédente qui suppose que de tels investissements ne se font pas pour 10 ans) ? Il aurait pu être intéressant que ces enjeux soient abordés dans la question des alternatives.

Au-delà de la question du ciment se pose forcément celle du béton et des 2/3 de sable qui le compose, ressource qui s’épuise avec les impacts associés. Ce n’est bien sûr pas le sujet de la consultation mais indirectement, à l’heure des transitions et des défis du développement durable, il est logique que cette consultation interroge plus largement sur les ressources nécessaires pour les constructions et comment retrouver un cercle vertueux. Là encore quelques exemples isolés existent (plus grandes part de matériaux de déconstruction, plus grande part de bois…) mais la compétitivité économique du béton au regard de la disponibilité de la matière première semble difficilement altérable ? Comment et quand le point d’équilibre sera-t-il (re)trouvé selon vous ?

le 16/04/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Nous vous remercions pour votre contribution.

· Sur le périmètre de la concertation

Le volume et la masse du CO2

Le dioxyde de carbone en phase gazeuse à température ambiante de 25°C et pression atmosphérique (= Condition Standard) possède une masse volumique de l’ordre de 2kg/m3 Ce qui donne pour les 1.2Mt/an de CO2 produite par la cimenterie, un volume de 600 millions de m3 par an (ou 95 000 m3/h).

Ce CO2 est ensuite transporté sous forme gazeuse par le pipeline SPSE jusqu’au terminal Elengy de Fos-Tonkin. La liquéfaction au terminal permet de réduire le volume de CO2 par 555 (masse volumique du CO2 liquide de 1111 kg/m3).

Ainsi les 600 millions m3/an de CO2 gazeux, occupent une fois liquéfiés 1.1 million de m3/an, volume qui sera à transporter par bateaux.

- La capacité de transport maritime

La capacité envisagée pour les bateaux de transport du CO2 liquide, à horizon 2030, devrait être comprise entre 15 000 m3 et 20 000 m3 liquide, soit environ 50 à 70 chargements/an à quai pour transporter le CO2 vers sa destination finale.

- Temps de transport maritime

Pour un trajet jusqu’à Ravenne en Italie ou Prinos en Grèce, il faut compter quatre jours, avec une vitesse maximum de 14 nœuds. Il faut également compter un jour pour le chargement depuis Fos-sur-Mer et 1 jour pour le déchargement sur le port de destination, soit un total de 10 jours pour un trajet aller-retour. Cela signifie qu’il serait possible de faire trois rotations par mois s’il n’y a qu’un seul navire qui effectue le trajet, six rotations par mois s’il y en a deux et neuf rotations par mois s’il y en a trois. Ainsi, il faut affréter au minimum deux navires pour faire fonctionner la chaine vers les exutoires en mer Méditerranée.

- Débit de transport du CO2

Le CO2 est stocké temporairement à l’état liquide dans des sphères de stockage d’une capacité comprise entre 15 000 et 18 000 m3. Le volume de CO2 liquéfié est en moyenne de 3 000 m3 par jour. Ce stockage tampon permet d’attendre :

- 5 à 6 jours entre l’arrivée de deux navires avec une sphère ;

- Entre 10 à 13 jours entre l’arrivée de deux navires avec deux sphères.

Le CO2 gazeux transporté par pipeline arriverait en continu, tandis que l’export par navires du CO2 liquide (LCO2) serait discontinu. Par conséquent, le terminal proposerait une capacité de stockage temporaire du CO2 adaptée à la chaîne mise en place dans le cadre du projet, permettant de stocker temporairement le CO2 à l’état liquide entre deux chargements de navires. Les études préliminaires réalisées ont démontré la pertinence d’un choix de stockage en sphère, à basse pression (environ 7 bar). Cette option offre une capacité de stockage supérieure à un coût réduit et une empreinte au sol plus faible comparativement aux réservoirs cylindriques. Deux sphères de stockage de 15 000 m³ à 18 000 m3 chacune seraient construites pour stocker temporairement le LCO₂ en attente de son chargement. À des fins de maîtrise des coûts et d’opérabilité, il est prévu que la capacité de stockage soit commune à Vicat et aux autres émetteurs qui pourraient venir se raccorder ultérieurement au réseau.

- Le modèle économique du projet et le coût du stockage du CO2

Le coût opérationnel (ou de fonctionnement) de l’ensemble de la chaine, capture, transport terrestre, liquéfaction, transport maritime et stockage permanent est estimé entre 150 et 250 €/tonne de CO2 capté à la sortie de la cimenterie Vicat de Montalieu.

C’est donc bien le coût de l’ensemble du processus.

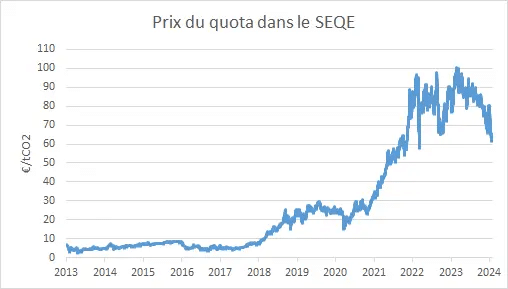

Le marché SEQE (ETS en anglais) donne le cours de la tonne de CO2 (Quota SEQE). Il est de l’ordre de 65€/t en ce moment. Ci-dessous l’évolution du quota SEQE.

Source, Marchés du carbone – SEQE-UE | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique

Prédire le prix du Quota SEQE reste un exercice difficile. La littérature donne des estimations qui varient entre 70€ et 200€ d’ici 2030, 130€ et 500€ après 2040.

Les industriels bénéficient de Quotas gratuits qui les autorisent à émettre certaines quantités de CO2 chaque année afin de les accompagner dans leurs efforts de décarbonation. Ces quotas se réduisent chaque année et n’existeront plus d’ici 2034.

Concernant la durée minimale d’amortissement, le projet est actuellement en phase d’études. À ce stade, les analyses ne permettent pas autant d’anticipation.

- Capacité de volume des réserves géologiques

La Norvège fait partie des pays particulièrement identifiés pour ce stockage. Le projet Northern Lights, par exemple, est une initiative clé qui vise à développer une infrastructure de transport et de stockage de CO2 sous la mer du Nord. Ce projet est conçu pour recevoir et stocker du CO2 provenant de divers pays européens.

- Le développement des installations de stockage géologique et leur capacité de réserve

Le développement des installations de stockage de CO2 est effectivement un élément crucial pour compléter les efforts de captage et de transportL’aval de la chaîne proposée dans la cadre du projet Rhône décarbonation consiste à stocker de manière permanente le CO2 dans des réservoirs géologiques offshore situés en mer Méditerranée ou en mer du Nord. L’acheminement et le stockage géologique permanent du CO2 ne font pas partie du projet soumis à concertation, mais sont déterminants pour l’existence de la chaine CCUS et du projet Rhône décarbonation. Les opérateurs de la chaine en aval du terminal (navires et stockage géologique) n’ont pas été choisis à ce stade du projet.

A ce jour, peu de projets de développement de sites de stockage existent en France. De la prospection de potentiel de développement est en cours notamment à travers l’étude EVASTOCO2 menée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). L’Etat a également mis en ligne un Appel à Manifestation d’Intérêt pour identifier les acteurs de chaînes CCS et favoriser l’émergence de sites de stockage souverains onshore et offshore. Des études très préliminaires montrerait qu’il existe une potentielle capacité de de stockage géologique au large de Marseille. Le développement de ce stockage demeure très incertain à ce jour et avec un planning incompatible avec les objectifs du projet Rhône décarbonation.

Le projet vise ainsi les réserves géologiques situés en mer Méditerranée ou en mer du Nord. SPSE et Elengy sont notamment promoteurs du Projet d’Intérêt Commun (PIC) « CALLISTO » associé au stockage de Ravenne en Italie, auquel Vicat est affilié. Ce PIC vise à développer des hubs multimodaux de CO2 dans la Méditerranée, dont les capacités de stockage sont estimées autour de 500 millions de tonnes par ENI. D’autres projets de stockages géologiques sont en cours de développement en Méditerranée (Prinos en Grèce) et en mer du Nord (aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, Northern Lights en Norvège, Bifrost au Danemark).

Concernant la Scandinavie, le volume estimé des réserves géologiques pour le stockage du CO2 est considérable. La Norvège est notamment pionnière en la matière, avec neuf projets en cours grâce à des couches géologiques favorables (source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/stockage-geologique-carbone.pdf). Cependant, la capacité exacte de la Scandinavie à accueillir de tels projets dépendra de facteurs tels que le développement des infrastructures, les régulations internationales, et la coopération entre les pays pour le transport transfrontalier du CO2.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le webinaire dédié aux questions de maturité technologique et de risques pour chacune des composantes du projet : https://concertation-rhone-decarbonation.fr/participez-au-dernier-webinaire-captage-valorisation-et-sequestration-du-carbone-maturite-technologique-et-risques/

- Innovation dans le domaine du ciment

La filière du ciment en France a publié une feuille de route de décarbonation en 2021, dans le cadre des travaux conduits avec le Conseil National de l’Industrie (CNI). Une révision de cet exercice a été conduite deux ans plus tard. Par rapport au volume d’émissions de 2015, soit 10,3 millions de tonnes de CO2, le secteur vise une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et 90 % d’ici 2050, à travers différents leviers :

- La modernisation des outils industriels visant à l’amélioration de l’efficacité énergétique des process de production ;

- La substitution des combustibles fossiles par des combustibles alternatifs issus de la valorisation des déchets du territoire (actuellement 50 % du mix énergétique en moyenne pour la filière du ciment en France) ;

- La réduction de la teneur en clinker avec des SCM (Supplementary Ciment Materials) à empreinte carbone plus faible, tout en gardant les propriétés physiques du ciment ;

- Le déploiement du captage et stockage du carbone (CCS) ou son utilisation (CCU) émis lors de la fabrication du clinker.

Parmi ces différents leviers, la seule technologie de rupture, permettant de réduire complètement les émissions inévitables inhérentes à la fabrication du ciment, est le captage du CO2 et son stockage ou utilisation. Dès 2030, le secteur pourrait capter 2,4 MT de CO2 non biogénique (CO2 émis par des sources non biologiques ou non matières organiques), soit 40 % du potentiel de carbone qui serait capté à terme en 2050.

Il existe plusieurs liants alternatifs au ciment Portland tels que les liants sulfoalumineux ou les géopolymères. VICAT évalue en permanence ces solutions alternatives. A titre d’illustration, VICAT porte le projet ARGILOR qui vise à implanter une unité de production d’argiles calcinées sur le site de Xeuilley en Lorraine, avec une capacité de production de 250 000 tonnes par an, permettant une réduction de 48 500 tonnes de CO2 par an.

Ces liants présentent toutefois le désavantage d’intégrer dans leurs formulations des matériaux soit disponibles sur le long terme mais pas partout (exemple la bauxite pour les liants sulfoalumineux) soit disponibles quasiment partout mais issus de procédés de fabrication en voie de disparition (laitiers de hauts fourneaux et cendres volantes de centrales à charbon) et en quantités limitées (les laitiers de hauts fourneaux produits dans le monde ne représentent que 10% de la consommation mondiale de ciment).

Quand bien même un liant alternatif futur devrait répondre aux besoins en termes de volume et de prix, le développement de nouveaux produits nécessite en général plus de 10 ans de recherche (par exemple 15 ans pour le sulfoalumineux de VICAT) auxquels il faut ajouter le temps de pénétration sur un marché de la construction très conservateur. Ce liant alternatif n’existe pas aujourd’hui.

A ce stade, se projeter sur une alternative complète au ciment Portland ne parait pas possible. Les études réalisées, notamment par l’ADEME, qui prennent en compte des matériaux alternatifs, prévoient une demande en ciment Portland qui reste importante (cf §1.2.3 du DMO, https://concertation-rhone-decarbonation.fr/app/uploads/2025/02/Rhone_Decarbonation_dossier_concert.pdf).

Le rapport complet du plan de transition sectoriel ciment de l’Ademe confirme ce que VICAT expérimente. Dans ce rapport (https://librairie.ademe.fr/industrie-et-production-durable/5234-6710-rapport-final-du-plan-de-transition-sectoriel-de-l-industrie-cimentiere-en-france.html#), les alternatives sont étudiées au chapitre 6.9 page 155. Ces alternatives sont aujourd’hui très limitées, soit par leur gain en émission, soit par la limitation des ressources nécessaires (bauxite, oxyde de magnésium non carbonaté, laitier de haut fourneau, cendres volantes de centrales thermiques, pouzzolane naturelle, activateurs alcalins tels que soude et silicates alcalins), soit encore parce qu’ils n’ont pas montré de performances adaptées aux besoins, ou bien encore par une combinaison de ces différents facteurs. Aussi quand elles existent, elles sont cantonnées à des marchés de niche, comme c’est le cas du ciment sulfo-alumineux produit par Vicat.

La séquestration, une fois tous les autres leviers de réduction des émissions CO2 mis en place, est indispensable pour traiter les émissions inévitables.

Le CCS n’est donc pas vu comme une solution de contournement dans la mesure où :

- Tous les leviers pour réduire les émissions sont actionnés avant la mise en place de la capture (efficacité énergétiques, substitution des combustibles fossiles, réduction du taux de clinker).

- La réglementation RE2020 en France impose aux constructeurs de bâtiments l’emploi de matériaux et solutions constructives dont l’empreinte carbone est de plus en plus réduite. A compter de 2028 et en particulier de 2031, la mise en œuvre du CCS sera indispensable au moins sur quelques sites industriels.

Les différentes alternatives sont présentées dans le dossier de concertation disponible en ligne : https://concertation-rhone-decarbonation.fr/les-documents-dinformation/. Un webinaire a été dédié à la décarbonation de la filière ciment, disponible au visionnage : https://concertation-rhone-decarbonation.fr/participez-au-second-webinaire-decarbonation-de-la-filiere-ciment-les-strategies-industrielles-et-leurs-consequences-economiques-et-sociales/

- La fiabilité des matériaux

Nous vous recommandons de vous rapprocher du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), qui dispose de projets de recherche et d’une expertise concernant les enjeux du bâtiment et de la filière construction. Vous trouverez des ressources sur le site : https://www.cstb.fr/

Contribution n°4 de Denis J.

Je n’ai pas eu le temps de le regarder en détail et j’ai peut-être raté l’information mais je n’ai pas trouvé le bilan carbone du projet.

On annonce la capture de 1,2 millions de tonnes par an mais quels seront les coûts carbone associés sur les scope 1, 2 et 3?

Pendant la réalisation des infrastructures? en phase d’exploitation?

En gros, quel est le gain réel de ce projet?

Si j’ai raté l’information, pouvez vous me dire ou la trouver dans le dossier?

Je vous en remercie par avance.

le 04/04/2025

Réponse des maîtres d’ouvrage

Bonjour et merci pour votre contribution.